いつもご来店いただきありがとうございます。

この度2025年12月をもちまして、請来軒のホームページを閉鎖致します。

営業情報に関しましては現在Instagramにて発信してますので、宜しければ「請来軒」をご登録下さいませ。

2026年から営業に関して変更点がございます。

※ 土日の昼営業は取りやめとし、全日とも17時からの営業になります。

なお前日までのご予約で5名様以上に限り土日のお昼営業致します。

またコロナ以降ご予約状況に応じた仕入れを行っております。

特に仕入れが出来ない日曜日や定休日前月曜日は、ご提供できる商品が少ない場合がありますので事前のご予約をお願いします。

2025年は12月31日までの営業で、12月30日(火)も営業致します。

2026年は1月7日(水)から営業致します。

忘年会シーズンが近づいてきましたが、12月の金曜日テーブル席がかなり埋まっております。

一部テーブル席が満席の日もございますので、ご予約はお早めに。

長らくの間当ホームページをご愛読下さり、本当にありがとうございました😊

請来軒 ホームページ閉鎖のお知らせ はコメントを受け付けていません

定休日の4月29日はご予約を頂いたので営業します、店主ワンオペで✌

まだまだお席ご用意出来ますよ😊

またGW期間中は5月4日より7日までお休みです。

請来軒 GW営業のお知らせ はコメントを受け付けていません

平素は請来軒へのご来店ご愛顧、本当にありがとうございます。

誠に勝手ではございますが、2025年5月1日より料金を改定(値上げ)させて頂きます。

皆さまは昨年から聞き飽きた文言だと思いますが、あらゆる物価上昇の直撃を受け厳しい状況が続いております。

今後もご提供するお肉やホルモンの質を維持するため、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

2025年5月1日からの新料金です。

【焼肉・サイドメニュー】

ハネシタ・ミスジ 2700円 ➡ 3000円

クラシタ・ラムシン・カイノミ

ラムシン・イチボ・三角バラ 2300円 ➡ 2700円

ヘレ(100g・事前ご予約) 3600円 ➡ 4000円

サーロイン(100g・事前ご予約) 3000円 ➡ 3300円

カルピ 1900円 ➡ 2200円

ロース 1400円 ➡ 1600円

ハラミ 1200円 ➡ 1400円

タン 1100円 ➡ 1300円

上ミノ 1000円 ➡ 1100円

キモ・ツラミ 800円 ➡ 900円

シマ腸・センマイ 750円 ➡ 800円

※マメとシンゾウは終売になります。

ヤキメシ 900円 ➡ 1000円

ごはん 300円 ➡ 350円

キムチ・もやし 400円 ➡ 450円

チシャ・焼野菜 550円 ➡ 650円

キャベツお代わり 100円

【お飲み物】

ビール(生・瓶) 700円 ➡ 800円

チューハイ・バイス 500円 ➡ 600円

日本酒(剣菱) 500円 ➡ 600円

日本酒(地酒) 900円 ➡ 1000円

ハイボール 600円 ➡ 700円

ワイン(グラス) 600円 ➡ 700円

ワイン(ボトル) 2500円 ➡ 3000円

麦焼酎(水・お湯割り)400円 ➡ 450円

麦焼酎(ロック) 450円 ➡ 500円

芋焼酎(水・お湯割り)450円 ➡ 500円

芋焼酎(ロック) 500円 ➡ 550円

ノンアルコールビール 450円 ➡ 500円

ソフトドリンク 300円 ➡ 350円

請来軒 料金改定のお知らせ はコメントを受け付けていません

相方が用事で離れた隙に立ち寄ったのは「ハイサイ酒店」さん。

名残惜しいのでオリ生を🍺

アテはトロトロに煮込まれた軟骨ソーキ、パンチの効いた味付けにアレが欲しくなりました。

ハイサイ酒店さんは沖縄全域の泡盛を取り揃えた立ち飲み処、選んだのは行ったことのない伊平屋島の「照島」。

濃醇なコクがありまろやかでミネラル感を感じる味わい、時間がなく一種類しか飲めなかったのが悔しい😣

立つ鳥跡を濁さずで骨まで愛してダッシュで搭乗ゲートへ。

舌と胃袋に沖縄をチャージした三日間でした。

グルメ, 旅行 ハイサイ酒店でバイバイ はコメントを受け付けていません

那覇空港に戻って来ました。

これから今日初めてのアルコールを求め国際線ターミナルへ。

沖縄惜別の一枚📸

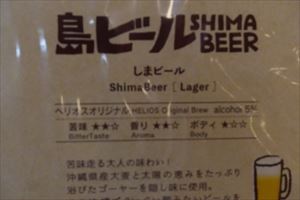

沖縄最後のグルメはこちら「HELIOS NAHA airport Brewery」さん。

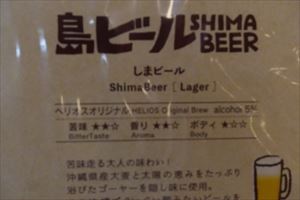

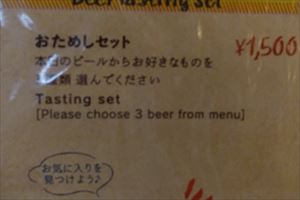

1996年沖縄で初めてクラフトビールの製造を開始したヘリオス酒造が国内初、空港内ブルワリーレストラン。

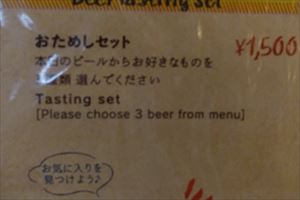

島ビール(クラフトビール)6種類から3種類が選べる「おためしセット」を注文、これを二つ頼めば全種類制覇する事が出来ます✌

中でも空港醸造のケルシュはホップの苦みと麦芽の香りがたまらない一杯。

シークワーサーの香りが爽やかなホワイトエールを筆頭にこだわりビールの競演🍺

自家製生地ピザ窯で焼き上げるピザやソーセージ、フィッシュアンドチップスなどアテも充実。

空港で新鮮なビールが楽しめる「HELIOS NAHA airport Brewery」さん、ただここからJALの出発口まで10分はかかるので飲み過ぎには注意です💦

グルメ, 旅行 空港醸造ビール HELIOS NAHA airport Brewery はコメントを受け付けていません

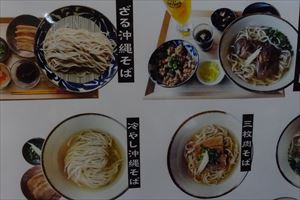

ランチはお約束の沖縄そば、お邪魔したのは豊見城にある「沖縄そば くくる」さん。

お店は高台にあるので、窓際に陣取れば豊見城市内の景色が楽しめます。

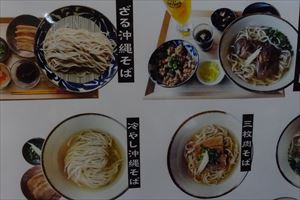

ざるや冷やしなど変わり種沖縄そばも。

くくるさんは自家製麵を使用、だからこそ提供できる冷やしそばをオーダー。

澄んであっさりと思いきや味に奥行きのあるスープ。

特筆すべきは魚粉を混ぜ込んだ自家製麺、鰹出汁のスープとの相性が最高。

またコシはあるけど歯切れの良いのが特徴。

スーパーフードモリンガを使用したモリンガ麺に坦々麺そば、個性的かつ納得のそばが楽しめるくくるさんでした。

グルメ, 旅行 進化麺 豊見城くくる はコメントを受け付けていません

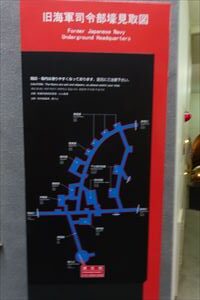

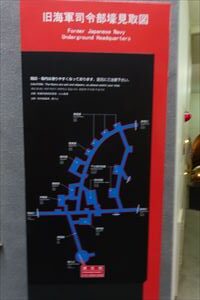

沖縄観光最後は初訪問の「旧海軍司令部壕」。

沖縄は本土防衛最後の砦として、日本の中で唯一住民を巻き込んだ地上戦が行われた場所。

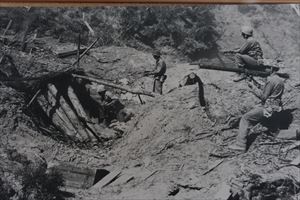

駐車場から入場までの途中にある、当時の遺留品の展示や戦争の歴史を学ぶ資料館で予習。

世界平和はいつの世も恒久の願い。

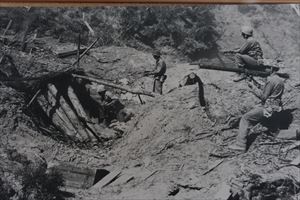

今から旧海軍司令部壕に入っていきますが入口には使用されたつるはしが、人の手だけで掘られた旧海軍司令部壕。

昭和19年(1944年) 日本海軍設営隊(山根部隊) によって掘られた司令部壕で、当時は450mあったと言われています。

自称153㎝の相方でも天井ぎりぎりの場所が多数あります。

壕内に降りて最初に見える「信号室」。

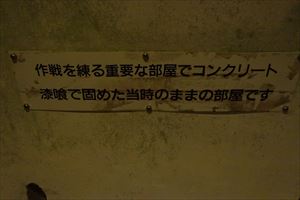

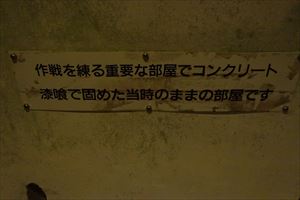

この狭くて薄暗い「作戦室」で日夜対抗策を練ってたんですね。

コンクリート漆喰で固められた壁は当時のままです。

壕内は薄暗い通路が無数に張り巡らされ、迷路のようになっています。

司令官室・作戦室に近い「幕僚室」。

幕僚が手榴弾で自決した時の破片のあとが当時のままくっきりと残っています。

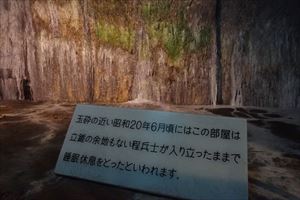

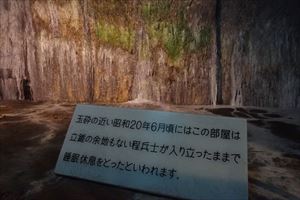

通気も悪く湿度や異臭と劣悪な状況でわずかな時間休息をとる兵士たち。

この狭い壕内に4000人の兵を収容、場所がなく立ったまま睡眠をとる兵士も。

この極悪な環境に緊張の連続、過酷な兵士の事を思うと言葉になりません。

大田司令官の愛唱歌が鮮やかに残されている「司令官室」。

旧海軍司令部壕の司令官であった大田實少将はじめ幹部6名は、米軍の猛攻に昭和20年6月13日夜半、拳銃自決を遂げました。

大田少将が海軍次官に宛てた、沖縄県民の献身的作戦協力について訴えた電報が残っています。

平和の大切さを痛感する「旧海軍司令部壕」、物言わぬ壕が何よりも歴史の証人です。

壕出口から見る那覇市内、司令官を始め兵士たちのおかげで平和に暮らせていることに感謝しかありません。

旅行 激戦の地 旧海軍司令部壕 はコメントを受け付けていません

こちらは日本100名城で世界遺産の「中城城跡」🏰

勝連城跡と同じくカートで上まで移動。

中城城跡はかつて貿易が行われていた屋宜の港から2キロほど離れた標高160mの丘陵にあります。

鍛冶を行っていたと言われるが、城の為か集落の為か定かではない「カンジャーガマ(鍛冶屋跡)」。

西の方角へ向けて立てられた正門、門を挟むように両側に石垣がせり出しています。

神の島・久高島を拝む久高遙拝所、場内には8つの拝所があり現在も拝む人が絶えないそうです。

中城城で最も広い一の郭。

後に間仕番所が建てられ廃藩置県後は中城村役場として使用、しかし沖縄戦で焼失してしまいました。

ここから一望する太平洋。

一際目を引く曲線の美しさが印象的な二の郭には、神を祀った拝所と日露戦争の戦没者の忠魂碑があります。

兵馬の訓練をしたといわれている西の郭、長さは120mあります🐎

護佐丸が井戸を取り込み増築したとされる北の郭。

護佐丸とは中城按司護佐丸盛春で、琉球が三山分立から統一へ向かった頃の武将。

北東に向かって建てられた裏門で、ペリー探検隊一行がエジプト式と評した精巧なアーチ門。

最後にお約束の一枚📸

石垣を渡る風が古琉球の世界へ誘う中城城跡、琉球統一への足掛かりとなった名城です。

旅行 南海の古城に息づくロマン 中城城跡 はコメントを受け付けていません

沖縄滞在最終日も穏やかな朝を迎えました。

ホテル棟から徒歩5分(カートも走ってます)、ここはカフーフチャクリゾートアネックス棟🏩

今朝の朝食会場は12Fにある焼肉&しゃぶしゃぶのレストラン「琉球 BBQ Blue」。

レストランの反対側にはアネックス棟のインフィニティプールがあります🏊

テーブル席がメインの店内、席には出汁が張られた鍋がセッティング。

こちらはバッフェ形式で、県産あぐー豚が取り放題。

鍋のシメはもちろん麺、嬉しいことに沖縄そばがスタンバイ😋

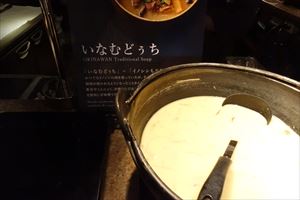

太もずくに人参しりしりの餡がかかった厚揚げ、豚肉以外にも一般的な沖縄料理が朝から楽しめます。

沖縄料理不動の四番バッターゴーヤチャンプルー🥒

ゆし豆腐。

白ご飯もいいですがここは沖縄、スパムの太巻きと憎い巻物🍙

この二倍も三倍も盛ったホテルゲストがたくさん、皆さん朝からモリモリ食べますよね💦

脂が軽やかで旨味の強いあぐー豚🐖

豚骨ベースのスープに沖縄そばの最強タッグ🥊

鰹節ベースのあっさり出汁で頂く、食感も濃厚な大豆の旨味もこれぞゆし豆腐。

ラフテー(豚の角煮)とじゅーしー(沖縄炊き込みご飯)、ここで食べたら晩飯に沖縄料理店に行けなくなりますよ。

無限ループにハマりそうなこのコンビ。

スパムに卵焼きとからし菜は三位一体の味。

地元で採れた蜂蜜掛けのヨーグルト。

雄大な海を眺めながら味わう「琉球 BBQ Blue」さん、カフーフチャクリゾートの朝食は沖縄食材を集約したファインダイニングです。

グルメ, 旅行 カフーフチャクリゾート(朝食編②) はコメントを受け付けていません

沈み行く夕陽をぼ~~ッと眺める、大阪では間違ってもない時間です🌇

今宵のディナーはホテルから徒歩20分の「ビストロおんな食堂」さん。

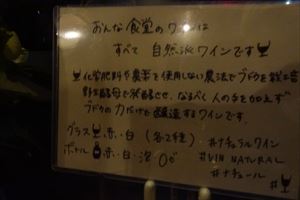

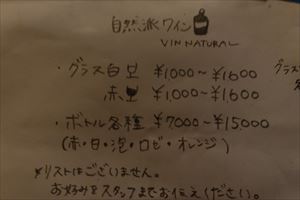

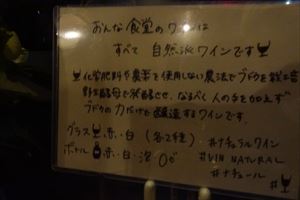

こちらはビオ(自然派)ワインが楽しめるビストロ🍷

堅苦しさのない木の温もりを感じる店内。

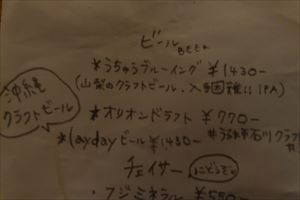

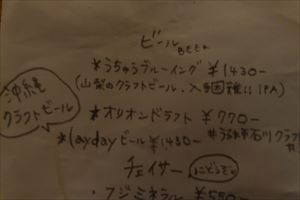

乾杯はオリオンもありますが、うるま市石川のクラフトビールブランド「LAY DAY BEER」で🍻

選んだニューイングランドIPAはフルーツの香りにホップの苦み、ここ沖縄で飲むには最高の一杯です🍺

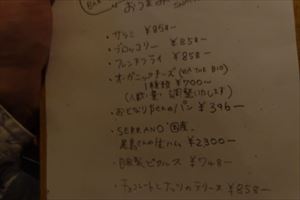

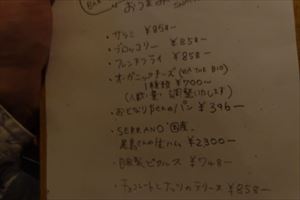

BARタイムになるとつまみとヴィオが気軽に楽しめるので、二次会でしっぽり飲みたいときに重宝しそう。

こちらはおまかせコース(6600円)のみ、最初の食材は鰹。

カツオのたたきにタスマニアの粒マスタードの酸味が、赤身の旨味を引き出しています🐟

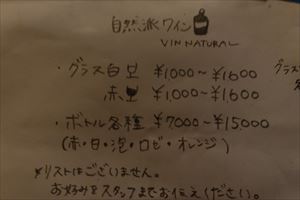

ボトルもありますが欲張りな二人はグラスでお任せ🍷

ヴィオは味に深みがないと勝手に思ってましたが、ここでサーブされたビオはそんな偏見を一掃させる素晴らしい物ばかり😲

二皿目は赤ミーバイ(ハタ科で沖縄では高級魚)のフリット。

サクっと揚がった衣にミーバイのふっくらとした身、白身の淡白さを黒にんにくソースが旨味に変えたビストロらしい逸品。

この「Les Pouches Macération」は白特有のドライですが、スパイシーで魚料理との相性も抜群。

プラッターチーズ洋梨添え、パッションフルーツソース。

チーズのコクを引き出すパッションフルーツと洋梨の甘みのバランスが絶妙🍐

合わすのは「ジグ・ザグ(2023)ドメーヌ・レ・ドゥー・テール」、大好きなシラーの果実味が凝縮した🍷

あぐー豚のロールキャベツ。

一口目はあれ?とパンチが弱い気がしましたが、すぐに濃厚な旨味と芳醇な香りが襲ってきます🐖

またキノコのソースが味に深みをプラス。

自家製バケットでソース最後の一滴まで残さずいただきます🥖

コースのフィナーレは滋賀県産木下牛。

恐らく部位はモモだと思いますが肉肉しく、酸味のある玉ねぎソースがベストマッチ🐂

ここはワインが飲めない人は入店が断られる場合も、ただビオワインのクオリティーはどれもがバラエティーに富んだラインアップ。

料理も過度に手を加えず素材の良さを引き出す調理法。

コース料理にクラフトビール2本にグラスワインが8杯で約30000円、ご参考までに。

グルメ, 旅行 ビオワインとビストロ おんな食堂 はコメントを受け付けていません