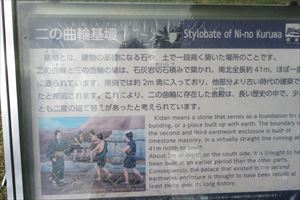

勝連の政治上最も重要な建物があったと考えられている、東西14.5m南北17m規模の宮殿があった「二の曲輪(くるわ)」。

その礎石跡を地上に復元しており、建物の大きさを知ることができます。

首里城正殿のような柱の多い構造で、礎石がかなり敷き詰められ頑丈な建物だったと考えられます。

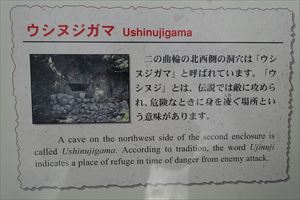

天災や戦いのときここに身を潜めて難を逃れたといわれる「ウシヌジガマ」。

後の調査で洞穴はどこにも通じてなく避難所的な役割。

ここには火の神(ウミチムン)が祀られていて、火の神とは台所に置かれる家の神のこと。

沖縄では今でも主婦が家族への加護を願い、台所で火の神を祀っているそうです。

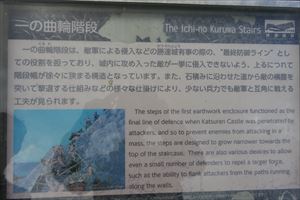

敵軍による侵入などの勝連城有事の際の、“最終防御ライン”としての役割を担った「一の曲輪階段」。

城内に攻め入った敵が一挙に侵入できないよう、上るにつれて階段幅が徐々に狭まる構造となっています。

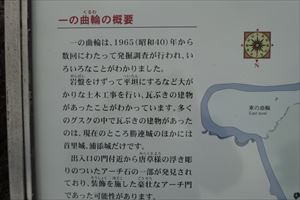

標高約100m、勝連城内で最も高い位置に築かれた曲輪「一の曲輪」。

宿敵・護佐丸の居城である中城城も確認することができ、眺望の美しさだけでなく軍事要塞としての特徴も備わっています。

周囲360度見渡すことができ、周辺離島や本島北部の山々南部の知念半島まで望むことができます。

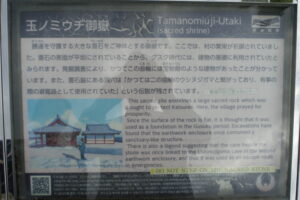

按司(地方の権力者)の守神を祀った拝所「玉ノミウヂ御嶽」。

かつてはウシヌジガマと繋がっていたという伝説が残っています。

遠くに見える海中道路の先は伊計島など沖縄らしい風景が広がります。

城内は整備されスマホでガイドが聞けるので◎の観光施設。

最後は地元高校生によるあまわりの寸劇、地域が一体となってあまわりパークを盛り立てています。

現代ではあまわりがヒーローだったのか、それとも反逆児だったのかの賛否は両論。

ただここ勝蓮城跡には今も確かに琉球の風が吹いていました。