竹に見立てた陶器で供されたのが「鰻巻織(けんちん)」。

肉厚ウナギの脂と豆腐のハーモニー、こちらの料理は素材の組み合わせには唸ります。

さつまいも蜜煮がなぜか鰻と合うんですよね~

鰻の脂とさつまいもに水分を持っていかれた口の中、それを優しくリカバリーしてくれる甘酸っぱい「林檎のすり流し」🍎

日本酒なくして和食は食べれません。

この神楽献上酒舞は米の風味が際立ち、旨味と香りが凝縮して料理がますますススム君です🍶

見た目も鮮やかな「野菜の煮凝り」。

干し椎茸 南京 茄子 里芋 高野豆腐 人参 モロッコ隠元

派手な食材ではないですが個々が持つ味は強烈で、それぞれが存在感をしっかり主張しています。

品評会で日本一に輝いた事がある「高千穂牛のステーキ」🥩

旨味・脂身・香りどれをとっても一級品、昨晩の阿蘇あか牛と言い九州産牛肉の底力を見せられた思いです。

残しておいた黄身をくぐらせて、これは本当に参った💦

古代米と漬物に赤だしで大満足の夕食は終了、デザートは部屋まで運んでくれるサービスも。

普段なら部屋でゆっくり過ごしますが、実はこれからこの日クライマックスのイベントが待っています。

グルメ, 旅行 高千穂離れの宿 神隠れ(夕食編②) はコメントを受け付けていません

夕食の時間がやって来ました。

場所はフロント前にある和モダンにデザインされた食事処レストラン「食彩」。

こちらは全て個室で呼出ボタン付き、大切な人との食事が楽しめる最高の空間。

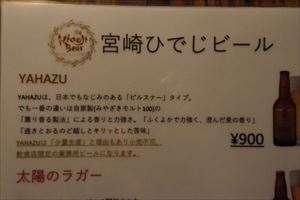

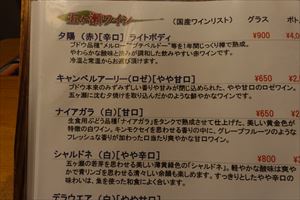

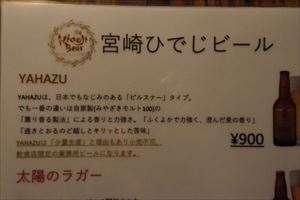

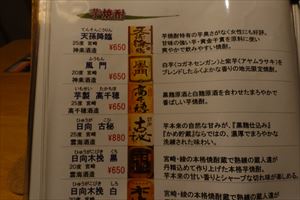

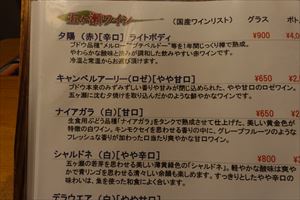

クラフトビールに地元宮崎の焼酎と日本酒、それにワインとドリンクメニューは抜かりなし。

お宿イチオシ醸造所から届く小売り販売のないクラフトビール、張り切って注文したらまさかの売切れ。

気を取り直してキリンで乾杯🍺

前菜一つ目は熊本和栗の茶碗蒸し。

栗の甘みと風味を感じる生地にお出汁の効いた餡が見事にマッチ。

続いての前菜は胡麻豆腐ですが、上には雲丹・蓮根・金目鯛炙り・海老真薯黄身和えをのせて。

四種のネタで胡麻豆腐を味わいます。

どちらかと言えば淡白な胡麻豆腐を引き立てる素材の妙。

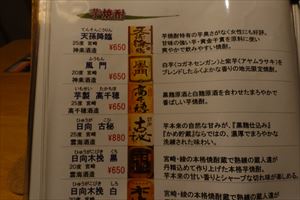

宮崎に来たので焼酎は外せません、入手困難(らしい)「球」を注文。

スッキリした飲み口ですが最近の芋焼酎は香りが抑えめですね😮💨

お椀は蟹木耳真薯に湯葉豆腐。

蟹の旨味が染み出た真薯を木耳や隠元に占地の食感がサポート、またこちらの出汁が滋味深く絶品です。

特にインパクトが強く写真を忘れたお造りは昆布〆の鯛、九州独特甘口醤油が鯛の上品な脂を引き出します。

キングサーモンは卵の黄身をからめて、そのとてつもなく濃厚な卵とは・・・

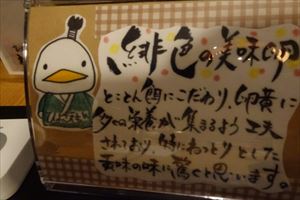

餌にこだわり油分を増やし、卵黄に多くの栄養が集まるように工夫された「緋色の美味卵」。

黄身のコクとサーモンの脂、どちらもお互い譲らない旨味の競演。

前座はここまで、これから主役が続々と登場します。

グルメ, 旅行 高千穂離れの宿 神隠れ(夕食編①) はコメントを受け付けていません

高千穂のお宿は全8室離れの「高千穂離れの宿 神隠れ」、食事以外他のゲストに会うことはありません。

こじんまりとしたフロント。

今回予約したお部屋がこの「茜雲」、どの離れも宿泊料金に大差はありません。

旅の疲れを癒すホールド感抜群、贅沢なシモンズ社製ベッド。

ソファでお茶するも良し、テレビを見るのも良しのリビングルーム。

テレビ裏にある部屋には浄水器が設置されています。

茶菓子は宮崎が誇るチーズ饅頭。

冷蔵庫はフリードリンク(ポカリとオロナミンC)。

タオルは一人二枚、ここまでは一般的な旅館ですがここからが凄かった😲

檜の内風呂、この旅館には大浴場はありません。

下手な旅館の一部屋ほどあるウッドデッキ。

眺望はありませんが高千穂の空気を感じながらの露天風呂は最高。

ちなみに湯は温泉ではありませんが、高千穂峡の玉垂の滝から汲み上げた神聖な御神水を使用。

さらにすごいのがこのサウナ、サウナーの私にはたまりません。

65℃まで上がり10分座ればしっかり発汗、露天風呂横には水風呂も完備。

デッキチェアで外気浴、ここ高千穂でも整いました💦

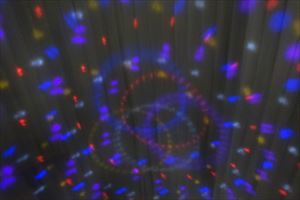

とどめはベッドルームにある小型のプロジェクター、とても神話の里にある宿とは思えない設備の数々。

一泊ではもったいない素敵なお宿です。

旅行 高千穂離れの宿 神隠れ(施設編) はコメントを受け付けていません

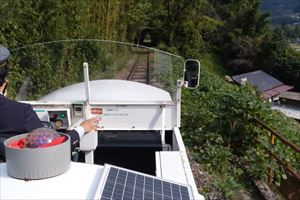

乗車するスーパーカートがホームに滑り込んできました🚃

60人乗りのグランド・スーパーカートは牽引する動力車が2台あり、それぞれ2500㏄のディーゼルエンジンを搭載しています。

早めに並んでポールポジションをゲット、往復30分列車の旅の始まり~

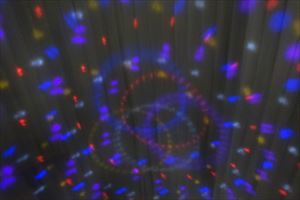

トンネルに入った瞬間、天井に投影される赤や緑色のイルミネーション。

時速20キロでの走行、のんびりとした風景の中を走ります。

廃止されても今なお駅舎が残る天岩戸駅、時刻表もそのままでここは時間が止まっています。

天岩戸神社の最寄り駅だったのですが神社までは数キロ、おまけに公共交通機関がないので移動手段は徒歩のみ😨

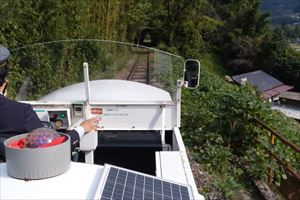

天岩戸駅を過ぎるとその先はクライマックスの橋ですが、一旦停止し風量をチェックしてから渡っていきます。

折り返し地点となる全長352mの高千穂橋梁は水面からの高さが105mで、鉄道橋梁として日本一の高さを誇ります。

スーパーカートは鉄橋の中央部分に停車、ここからは立ち上がっての撮影が可能。

高千穂の素朴な田園風景と渓谷美はまさに絶景😲

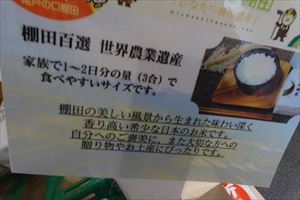

棚田。

以前は橋から紙飛行機を飛ばしていたそうですが、クレームが入り現在はシャボン玉に。

沿線住民の足だった高千穂線ですが、トンネル前にある頑丈な柵の先にはもう行けません。

圧巻の景色が楽しめる高千穂あまてらす鉄道、事前予約制ではないのでしつこいですが高千穂に着いたら先ずは乗車券をゲットしてくださいね🎫

旅行 高千穂あまてらす鉄道の旅 はコメントを受け付けていません

ここは高千穂あまてらす鉄道「高千穂駅」。

元は宮崎県と熊本県を結ぶ国鉄高千穂線でしたが、その後第三セクター「高千穂鉄道」になりました。

しかし2005年9月6日こちらを襲った台風14号、沿線は甚大な被害を受けあえなく廃線になった歴史があります。

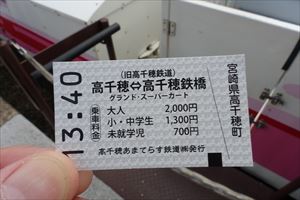

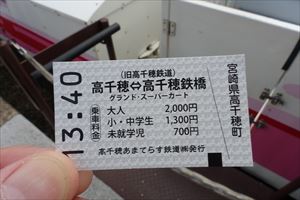

現在は高千穂駅から東洋一の眺望といわれた高千穂鉄橋まで、往復5km約30分「グランドスーパーカート」が運行されています。

ただ事前予約性ではなく当日発売なので、どうしても乗車したい方はまず駅で乗車券を購入してから観光に行きましょう。

駅構内は切符販売窓口以外に、鉄道関連グッズが販売されています。

13時40発を予約したので、待ち時間を利用して先程の荒立神社を参拝。

発車までは年季の入った駅舎内でのんびり。

カートはこの先高千穂鉄道を往復。

インバウンド客はもちろん日本人も郷愁を感じるホーム。

奥の車庫に停車中のディーゼル車は体験運転が出来ます(15000円)。

車庫ですがここは旧高千穂鉄道時代や現在の高千穂あまてらす鉄道に至るまでの歴史を辿る「高千穂鉄道記念資料館(有料)」。

まもなくカートが到着する時間です。

旅行 高千穂あまてらす鉄道(基礎編) はコメントを受け付けていません

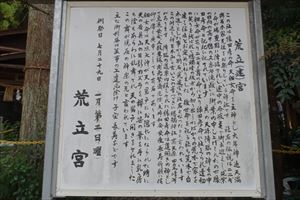

木製の鳥居が目を引くこちらは・・・

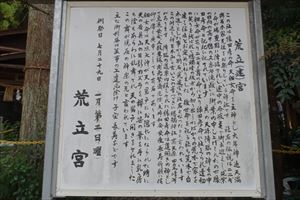

猿田彦命(さるたひこのみこと)と天鈿女命(あめのうずめのみこと)が結婚して住まわれた地と伝えられ、切り出したばかりの荒木を利用して急いで宮居を造ったため、荒立宮と名付けられたという「荒立神社」。

こちらが拝殿で奥には左に芸能の神様、右に夫婦の神様が祀られているそうです。

御祭神は

猿田彦命(さるたひこのみこと)

天鈿女命(あめのうずめのみこと)

御利益は

夫婦円満、縁結び、所願成就、

猿田彦命は交通安全、教育の神

天鈿女命は歌や舞、芸能の神として有名

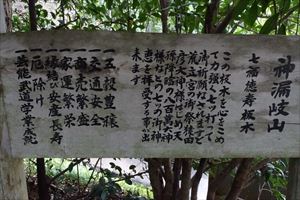

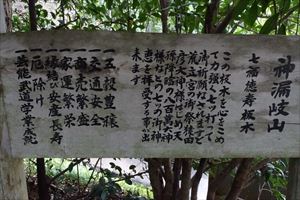

逆光ですいませんがこれは板木、ここでは一風変わった参拝方法があります。

この七福徳寿板木(しちふくとくじゅばんぎ)を心をこめて力強く7回打つと願いが叶うと言われています。

何か所かあり木こりのように叩く音が神社周辺に響き渡ります。

こちらも槵觸神社同様拝殿内に御朱印と御守りを販売。

荒立神社はお忍びで芸能人が多く参拝するらしく、奥には芸能人が建立した石碑がいくつもあります。

町全体がパワースポットの高千穂の中でも有数のスポット「荒立神社」。

板を思いっきり叩いてストレス発散が出来、ご利益も即効性のある神社でした😆

旅行 高千穂有数のパワースポット 荒立神社 はコメントを受け付けていません

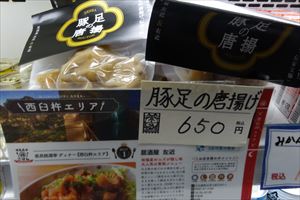

槵觸(くしふる)神社から車で5分、街の中心にあるのが高千穂産の新鮮野菜・こだわりの加工品・手芸品が並ぶ「がまだせ市場」。

高千穂でとれた新鮮な野菜や特産品などを販売しています。

熊本空港では自販機もあった豚足、炭焼きや唐揚げがありこの辺りの名物かも。

宮崎を代表するスイーツ「チーズ饅頭」、濃厚でこれ大好きです🧀💛

ももにずりにぼんじりと唸る品ぞろえ鶏の炭火焼🐓

最近旅先でのルーティンになった地元米を購入。

ここ高千穂を舞台にしたアニメが有名らしいですが・・・

日本一の高千穂牛が味わえるJA高千穂地区ミートセンター、高千穂牛を買うこともできます🐂

お土産ならここがまだせ市場の品ぞろえが断トツです。

ちなみにここの駐車場裏に高級旅館「神仙」があります。

旅行 お土産ならがまだせ市場 はコメントを受け付けていません

好天に恵まれた二日目、今日も快適なドライブ日和です。

昨日滞在した南阿蘇村の全景。

国道325号寧静(ねいせい)ループ橋を通過し、南阿蘇から車で75分。

高千穂バスセンターに到着、ここの観光案内所で町歩きの情報をゲット。

最初に訪れたのが記紀神話で「天孫降臨」の地として伝わる、槵觸の峰にある「槵觸(くしふる)神社」。

主祭神は天津彦彦火瓊瓊杵尊(あまつひこほほににぎのみこと)。

スピリチュアルな雰囲気が充満する境内、手水舎が見えてきました。

拝殿まではこれまた長い階段を上っていきます。

こちらが拝殿。

御朱印や御守りはこちらで、お金は賽銭箱に入れてくださいね。

前方の屋根が長めの流造(ながれづくり)様式の御本殿、諸願成就にご利益のある神社なのでしっかりお祈りしました。

土俵がありましたが奉納相撲でしょうか?

神社参拝だけなら20分で済みますが、高天原遙拝所と四皇子峰(しおうじがみね)も参拝するなら1時間は必要。

駐車台数が少ないですが、先程のバスセンターからは徒歩15分の距離です。

旅行 天孫降臨の地 高千穂 槵觸(くしふる)神社 はコメントを受け付けていません

少しヒンヤリした空気に包まれた阿蘇の朝、目覚めに木々の緑が眩しく映ります。

こちらが昨晩「究極の体験〜星見ヶ原」の場所。

朝食のスタートはコクのある阿蘇小国ジャージー牛乳、味も香りも濃いです🥛

ワンプレートでサーブされた、アトリエ自慢の阿蘇の食材にこだわった朝食。

肉の旨味がギュッと詰まったソーセージ。

卵の旨味が凝縮したキッシュ。

体に優しいフルーツにヨーグルト。

朝食でもやはり主役は野菜、瑞々しく甘くドレッシングなしで素材の良さを再確認。

最後で敢えて言わせていただくと、ここは天体が最大の見所で全てがそれに基づいています。

なのでグルメを求めるなら路線が違うので、あくまで星に興味がある方が最大限楽しめる施設です。

関連グッズも販売と天体好きならたまらない南阿蘇ルナ天文台・オーベルジュ「森のアトリエ」さん。

昼間は阿蘇の山に夜は星と自然を満喫できる素晴らしいオーベルジュでした。

グルメ, 旅行 南阿蘇ルナ天文台・オーベルジュ「森のアトリエ」(朝食編) はコメントを受け付けていません

壁一面に貼られた森のアトリエさんが掲載された新聞記事📰

こちらは星空観測が出来る、日本でも有数の施設なんです。

ここを訪れるゲストはプレミアム星空体験ツアーが目的、この日参加人数が多かったので二班に分かれての案内。

外観から圧倒される高精細の4Kプラネタリウム、高さ6mの巨大望遠鏡🔭

順番に鑑賞できたのが・・・

なんと土星😲(望遠鏡からの画像ではありません)

わっかもはっきり見れてまさに感動的な瞬間でした。

時間の都合上一人二回まで覗けますが、教科書と同じ天体が見れるこんな貴重な体験はなかなか出来ません。

天体をタップリ鑑賞した後はプラネタリウムでの天体のお勉強。

フロントやレストランのスタッフが、この時ばかりは星のコンシェルジュに変身。

その後屋外へ、晴天時のみ「究極の体験〜星見ヶ原」(30分〜お好みで)が開催されます。

私のデジカメだと真っ暗ですよね💦

実際はこんな感じ(ホテルHPからの転載)。

11月初旬でさすがに夜は気温が下がりますが、用意された暖かい寝袋に身を包んで鑑賞します。

ビックリするほどきれいな星空なんですが、すいません写真は真っ暗・・・

お役に立てませんでしたが私が50年前、小学生の頃両親の故郷愛媛の片田舎で見た夜空と一緒。

是非ご自身の目でため息が出る素敵な天体を楽しんで下さいね🌟

旅行 感動の天体観測 森のアトリエ はコメントを受け付けていません